Fidel Castro a Orano

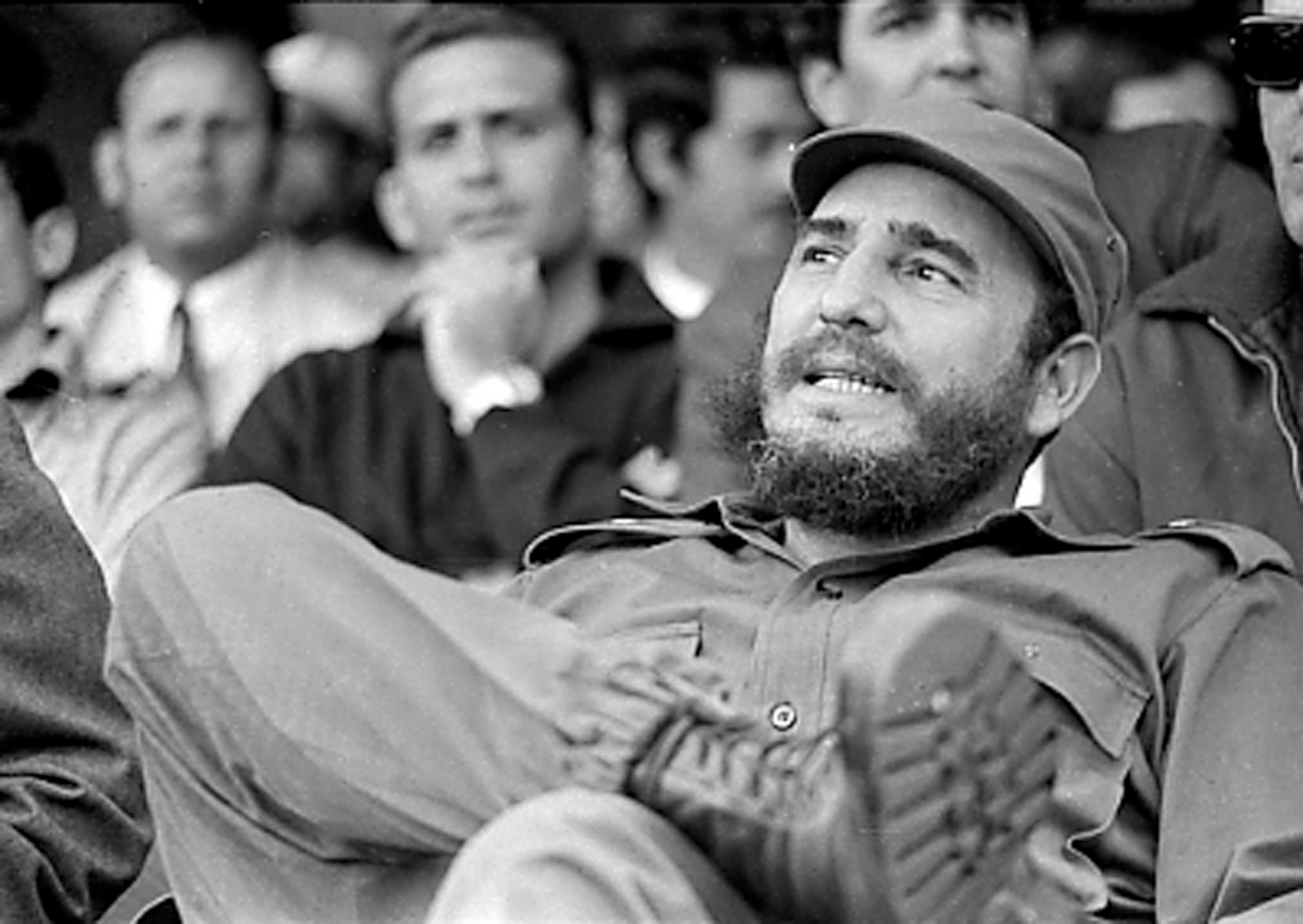

Era una bella e calda giornata del mese di maggio 1972. Soffici e bianche nuvole decoravano quel cielo blu così tipico della primavera oranese. Mancava solo il triangolo rosso e la «Estrella Solitaria» per riprodurre al completo la bandiera dell’ospite del giorno. Ma il meteo non aveva osato spingere la sua stravaganza fino a questo punto, per quanto – a essere sinceri – per l’ospite del giorno ne sarebbe valsa la pena. Vero è che Orano, capitale dell’ovest algerino, non era adusa a ricevere ospiti di questa levatura. E quel giorno, un decennio dopo l’indipendenza dell’Algeria, l’invitato era una icona: Fidel Castro in persona!

Il «Líder Máximo», il compagno del Che, l’illustre «barbudo», il ribelle della Sierra Maestra, l’eroe della «Baia dei Porci», «El Comandante»: era ad Orano.

Fidel Castro a Orano, nel maggio 1972

Dal basso dei miei 14 anni, mi ero aperto, non senza difficoltà, una strada attraverso una folla densa, composta da decine di migliaia di persone venute ad ammassarsi nella piazza che ospitava il memorabile avvenimento.

Fidel Castro e Boumedienne per le strade di Orano

Colui che sfidava la più grande Potenza del mondo dalla sua minuscola isola dei Caraibi, posta ad una distanza ridicola dalle coste statunitensi, stava là, dinanzi a me, in carne ed ossa. Con un tono tanto appassionata quanto teatrale, cominciò il suo discorso:

«Querido compañero Houari Boumedienne ;

Queridos camaradas dirigentes del FLN y del Gobierno Argelino ;

Queridos amigos de Orán» [1].

Le prime frasi in spagnolo del «Comandante», amplificate da gracchianti altoparlanti, ebbero una risonanza particolare in questo immenso spazio. Bastava infatti sollevare lo sguardo verso nord, per vedere, maestosamente appollaiato su una cresta del massiccio del Murdjadjo, il famoso forte di Santa Cruz che domina El Bahia [2]. Questo imponente edificio, costruito tra il 1577 e il 1604, è una delle maggiori opere che testimoniano dell’occupazione spagnola durata quasi tre secoli (1509 - 1792). Orano, la più ispanica delle città algerine, conserva ancora nel suo dialetto tracce delle pietanze e delle parole che testimoniano di questa presenza mai realmente interrotta, se non con l’indipendenza dell’Algeria nel 1962.

E io, che sono cresciuto nel vecchio quartiere di Scalera (escalera: scala in spagnolo), ne sapevo qualcosa. A Orano, il fico d’India si chiama «chumbo», la candeggina «lejía», l’armadio «armario» e la paëlla e la «calentita» sono piatti «autenticamente» oranesi!

Il forte di Santa Cruz, che domina la città di Orano

Ironia della storia, la Spagna ha conquistato Orano e Cuba quasi contemporaneamente. Infatti il conquistador Diego Velázquez de Cuéllar colonizzò Cuba nel 1511 e vi fondò La Avana nel 1514. Altra coincidenza? La liberazione dei popoli cubano e algerino è stata strappata a solo qualche anno di intervallo l’una dall’altra (Cuba: 1959; Algeria: 1962).

El Comandante continuò a parlare:

«Siamo qui con voi semplicemente perché in Algeria vi è stata una rivoluzione e perché a Cuba vi è stata una rivoluzione […]. […] ogni lotta, ogni battaglia, ogni azione del popolo algerino è stata seguita, momento per momento, dal nostro popolo. L’eroica lotta contro l’esercito colonialista della Francia, la fermezza del popolo algerino, il suo patriottismo, hanno suscitato enormi simpatie nel nostro paese»

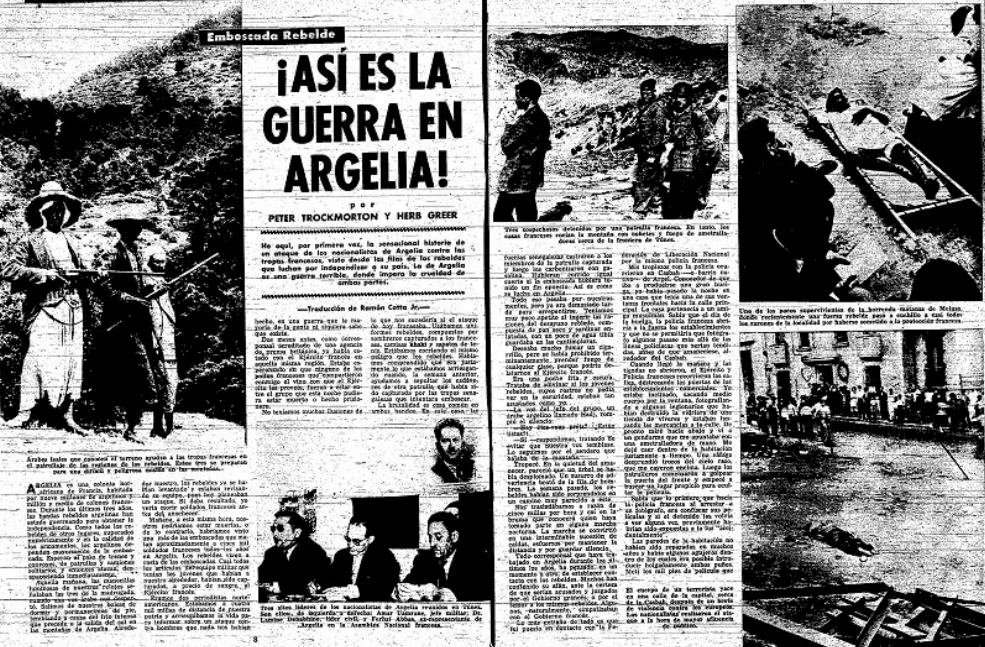

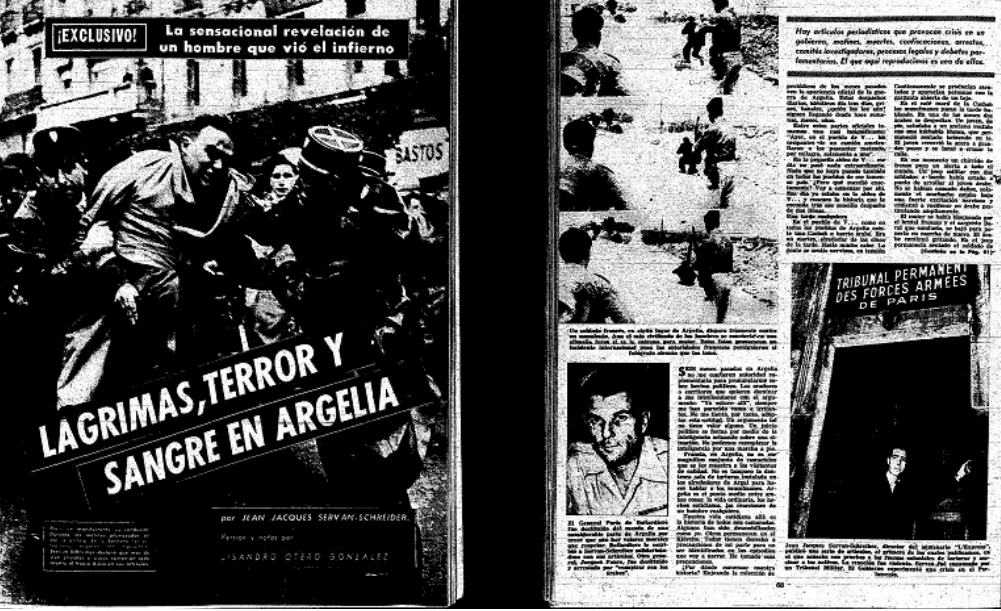

Fidel non esagerava per nulla la simpatia che il popolo cubano provava per la rivoluzione algerina e la sua eroica lotta contro la colonizzazione francese. Tra il 1956 e il 1957, più di 20 articoli sulla guerra di indipendenza algerina furono pubblicati da Bohemia, il giornale cubano di opposizione al dittatore Batista. Corredati da foto, gli articoli riportavano fedelmente sia notizie sulla lotta rivoluzionaria in Algeria, che sui successi militari del FLN (Fronte di liberazione nazionale algerino), e anche sull’uso della tortura da parte dei Francesi [3]. E i titoli erano eloquenti: «Lágrimas, terror y sangre en Argelia» («Lacrime, terrore e sangue in Algeria», Bohemia, 14 aprile 1957) o «¡ Asi es la guerra en Argelia!» («Così è la guerra in Algeria!», Bohemia, 7 luglio 1957), ecc.

Ma, per quanto Fidel abbia avuto la sensibilità di non sottolinearlo pubblicamente, la simpatia del popolo cubano non si era limitata ai sentimenti «protocollari» tra due nazioni separate da migliaia di chilometri. Al di là della lingua, della religione, della geografia e della cultura, Fidel e Cuba hanno aiutato concretamente l’Algeria a costruirsi un posto nel concerto delle nazioni, a recuperare la propria indipendenza, a preservare la propria integrità territoriale e ad assicurare cure mediche al suo popolo.

Fidel disse ancora:

«All’epoca, nessuno poteva immaginare un incontro come quello di oggi. La solidarietà era di altro tipo. Che cosa potevamo fare per sostenere la lotta algerina, la causa algerina, cosa potevamo fare per cooperare col popolo algerino in questa lotta?»

E questi interrogativi non erano solo retorici, tutt’altro. Secondo Giraldo Mazola, ex ambasciatore di Cuba in Algeria (1974-1978), una delegazione del Governo provvisorio della Repubblica algerina (GPRA) venne ricevuta fin dal 1960 dalle autorità cubane. Il 27 giugno 1961, appena due mesi dopo lo sbarco alla Baia dei Porci (aprile 1961), Cuba riconobbe il governo algerino in esilio. E non fu qualcosa di semplicemente simbolico. Cuba fu il primo paese dell’emisfero occidentale a farlo, cosa che gli costò le rappresaglie del governo francese [4].

L’aiuto alla causa algerina durante la sua rivoluzione non si limitò a questo. Verso la fine di ottobre 1961, Fidel Castro inviò un emissario, il giovane giornalista argentino Jorge Ricardo Masetti, per incontrare i combattenti algerini a Tunisi e informarsi sulle loro necessità. Masetti incontrò i leader del FLN, tra cui Benyoucef Benkhedda, il presidente del governo provvisorio della Repubblica algerina (GPRA).

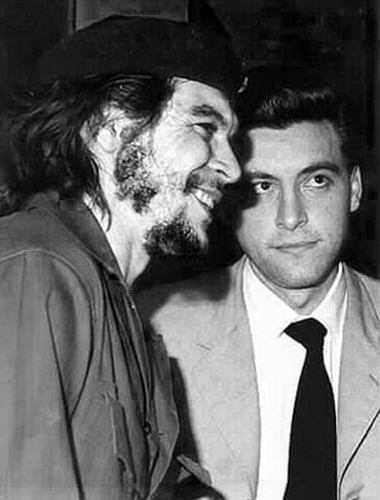

Jorge Ricardo Masetti in compagnia del Che

Due mesi dopo la nave cubana Bahia de Nipe salpò da La Avana in direzione di Casablanca (Marocco). Il suo carico comprendeva 1500 fucili, più di 30 mitragliatrici e 4 mortai di fabbricazione statunitense. Venne trasportato in un campo dello FLN nelle vicinanze della città di Oujda, sulla frontiera algerina. Questo episodio viene ricordato come il primissimo aiuto militare di Cuba all’Africa.

Nel viaggio di ritorno, il Bahia de Nipe portò 76 combattenti algerini feriti e 20 bambini algerini provenienti da campi di rifugiati, per lo più orfani. Come spiega il professore Piero Gleijeses, l'aiuto fornito da Cuba all’Algeria non aveva niente a che vedere con la Guerra Fredda e il conflitto Est-Ovest. Le sue ragioni affondavano molto in profondità e sono anteriori alla vittoria castrista del 1959, attenendo più al fatto che un gran numero di Cubani si identificava con la lotta del popolo algerino [5].

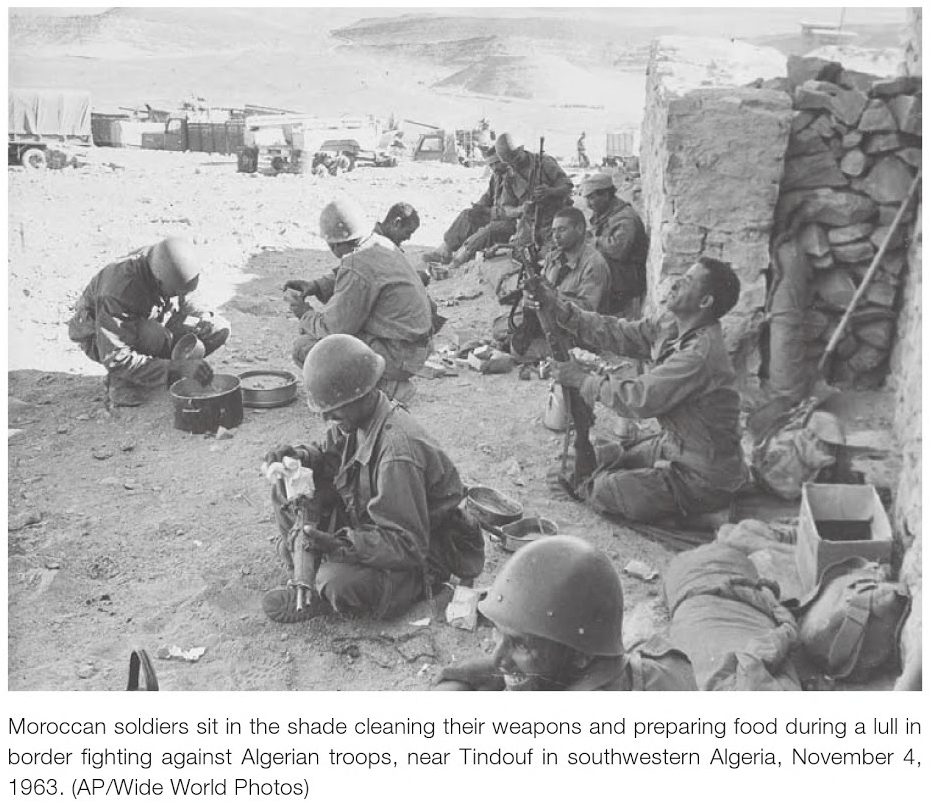

Il sostegno del popolo cubano non si interruppe con la conquista dell’indipendenza da parte dell’Algeria nel 1962. Proseguì, soprattutto durante quella che venne chiamata la «Guerra delle sabbie», un conflitto di frontiera tra il Marocco e l’Algeria. Hassan II, il giovane del re del Marocco aveva deciso di «ingrandire» il suo paese a spese della giovane Algeria, esangue dopo 132 anni di colonizzazione e quasi 8 anni di guerra spietata contro il colonialismo francese. Così, il 25 settembre 1963, poco più di un anno dopo l’indipedenza dell’Algeria, le truppe del monarca dello sceriffato invasero il territorio algerino per occupare le importanti postazioni frontaliere di Hassi-Beida e Tindjoub [6]. Hassan II, che era stato incoronato solo due anni e mezzo prima, diede inizio ad un sanguinoso conflitto che provocò decine di morti e centinaia di feriti [7].

La guerra delle sabbie

L'Algeria si affrettò a chiedere aiuto militare a Cuba per fronteggiare l’invasione marocchina. Bastarono solo poche ore alle autorità cubane per accettare di aiutare l’Algeria aggredita. Nonostante la violenza dell’uragano Flora, una delle peggiori catastrofi naturali degli ultimi decenni che devastò la parte orientale dell’isola uccidendo più di 1000 persone, Cuba noleggiò due navi da mandare in Algeria: l’Aracelio Iglesias e l’Andres Gonzalez Lines. La prima attraccò al porto di Orano il 21 ottobre 1963. A bordo aveva un battaglione di carri composto da 22 T-34 russi e 50 tecnici militari cubani [8]. La seconda giunse ad Orano il 28 ottobre con un battaglione di fanteria e un carico di fucili, cannoni e mortai. Col resto delle truppe che giunsero all’aeroporto di Orano in aereo, l’effettivo cubano raggiunse il numero di 686 militari. E non è tutto: l’Andres Gonzalez Lines trasportava anche un regalo al popolo algerino: 4744 tonnellate di zucchero [9] !

Le forze cubane non ebbero bisogno di partecipare ai combattimenti contro l’esercito marocchino. L’arrivo degli aiuti massicci provenienti da Cuba (che era stata segnalato dalla stampa) ha precipitato un accordo di cessate-il-fuoco tra i due paesi vicini, firmato il 29 ottobre a Bamako.

I Cubani non ripresero la via del ritorno immediatamente dopo l’arresto delle ostilità. Restarono in Algeria fino al 17 marzo 1964 per formare alcuni militari algerini all’uso delle armi che avevano portato. Il responsabile cubano della missione confesserà che l’intero armamentario venne offerto all’esercito algerino «senza ricaricare nemmeno un centesimo» [10].

L’impegno di Cuba nei confronti dell’Algeria è stato eccezionale per l’aiuto materiale e umano offerto al paese fratello, ma anche per il fatto che esso nuoceva agli interessi di Cuba, come fu nel 1961. Infatti il sostegno cubano all’Algeria suscitò le ire del Marocco, che ruppe le relazioni diplomatiche con Cuba il 31 ottobre 1963 e annullò un colossale contratto di acquisto di zucchero cubano per un milione di tonnellate in tre anni. Una perdita di 184 milioni di dollari, proprio nel momento in cui gli Stati Uniti tentavano di asfissiare Cuba e Fidel Castro [11].

Ma si trattava della politica internazionalista militare cubana, che proprio in Algeria mosse i suoi primi passi. E in Algeria si avviò anche la tradizione medica internazionalista. Per iniziativa di Fidel Castro, il primo gruppo di medici giunse in Algeria il 24 maggio 1963. Era un momento in cui Cuba aveva bisogno del suo personale medico, a causa dell’esodo di professionisti prodotto dalla rivoluzione. Ma, come sottolineò all’epoca Machado Ventura, il ministro cubano della sanità pubblica, «il popolo algerino ne aveva più bisogno di noi e se lo meritava». Era un atto di vera solidarietà che non portava alcun beneficio tangibile a Cuba e che comportava costi materiali per il paese [12]. La presenza medica cubana non è mai cessata. La si trova ancora oggi in diverse regioni del paese ed è apprezzatissima dalla popolazione locale [13].

Ospedale oftalmologico "Amicizia Algeria-Cuba"

Per Piero Gleijeses, non c’è alcun dubbio: «L’Algeria è stato il primo amore di Cuba in Africa». Un amore nobile, disinteressato, umanitario, che promuove la dignità dei popoli. Inoltre, «il suo aiuto all’Algeria riflette un livello di idealismo che è rarissimo nelle relazioni diplomatiche delle grandi e piccole potenze […]» [14].

Bisogna riconoscere che Fidel Castro, lo stratega di questa incomparabile politica, rappresenta la coscienza che si leva tra i colonizzatori e i popoli oppressi, tra quelli che vogliono dominare il mondo e quelli che vogliono solo vivere in pace, tra le nazioni predatrici e le loro prede indifese.

Occorre ammetterlo, non se ne dolgano i benpensanti occidentali «mainstream», quegli stessi che difendono coloro contro i quali Fidel si è levato nel corso di tutta la sua vita...

Il discorso giunse al termine. Il Líder Máximo lo concluse alla grande, tra le acclamazioni festose della folla:

«¡Viva la Revolución Argelina!, ¡Viva la amistad entre Argelia y Cuba!

¡Patria o Muerte !, ¡Venceremos! » [15]

Quando mi capita di passare per questa piazza, trovandomi per caso ad Orano, mi sembra sempre che queste parole ancora volteggino nell’aria e che quella voce ancora risuoni.

D’ora in poi, leverò lo sguardo verso l’azzurro e cercherò il volto di Fidel tra le nuvole bianche e soffici. Chissà che con un po’ di fortuna non lo intenda dirmi:

«¡Hasta la victoria siempre, querido amigo de Orán!» [16]

P.S.: All’annuncio della morte di Fidel Castro, l’Algeria ha decretato 8 giorni di lutto nazionale, solo uno in meno rispetto a quelli decretati a Cuba.

Bandiera a lutto, al Conoslato generale di Algeria a Montreal, per la

morte di Fidel Castro

Note e riferimenti

1- «Caro compagno Houari Boumedienne; cari compagni del FLN e del governo algerino; cari amici di Orano».

Il discorso completo di Fidel Castro, pronunciato ad Orano il 12 maggio 1972, lo si può leggere all’indirizzo seguente: http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-por-el-comandante-fidel-castro-en-la-ciudad-de-oran-argelia

2- El Bahia è il soprannome arabo della città di Orano e vuol dire «La Radiosa».

3- Rodriguez Drissi, Susannah, « Between Orientalism and Affective Identification : A Paradigm and Four Case Studies towards the Inclusion of the Moor in Cuban Literary and Cultural Studies », Thesi di Ph.D., Università di Los Angeles (UCLA), 2012, p. 124.

4- Giraldo Mazola, «La independencia del pueblo argelino nuestro pueblo la siente como propia», Granma, 5 luglio 2012,http://www.granma.cu/granmad/2012/07/05/interna/artic01.html

5- Piero Gleijeses, «La primera experiencia cubana en África: Argelia, 1961-1965», Temas No. 16, Ottobre 1998 - Giugno 1999

6- Idem

7- Alexander Mikaberidze, «Conflict and Conquest in the Islamic World : A Historical Encyclopedia, Volume 1», ABC-CLIO, Santa Barbara (USA), 2011, p.797.

8- William J. Durch, «The Cuban Military in Africa and the Middle East : From Algeria to Angola», Studies in Comparative Communism, Vol. XI, N° 1 &. 2. Spring/Summer 1978. 34-74

9- Vedi rif. 5

10- Idem

11- Yasmina Allouche, «Algeria and Cuba allied by a shared revolutionary struggle», The New Arab, 27 ottobre 2016,https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2016/10/28/algeria-and-cuba-allied-by-a-shared-revolutionary-struggle

12- Vedi rif. 5

13- Alex MacDonald, «Fidel Castro laisse au Moyen-Orient un héritage durable», Arrêt sur Info, 27 novembre 2016, http://arretsurinfo.ch/fidel-castro-laisse-au-moyen-orient-un-heritage-durable/

14- Vedi rif. 5

15- «Viva la rivoluzione algerina! Viva l’amicizia tra l’Algeria e Cuba! Patria o Morte! Vinceremo!»

16- «Fino alla vittoria sempre, caro amico di Orano!»

Questo articolo in altre lingue: